Père Prévost : Vie et oeuvres > Page d'histoire

Quand il est devenu religieux du Saint-Sacrement, Eugène Prévost désirait y passer toute sa vie. De tout son cœur, il aimait sa communauté; il vivait de la spiritualité eucharistique du fondateur, le père Pierre-Julien Eymard (canonisé en 1962), et se nourrissait de ses écrits. Lorsqu’il est devenu clair que, pour répondre à l’appel de Jésus, il devait quitter la congrégation, il en a eu le cœur brisé. Il n’a pas pris cette grave décision à la légère. Il a d’abord tenté de convaincre ses supérieurs du bien-fondé de son appel à fonder des œuvres sacerdotales. Devant leur opposition formelle, il a ensuite consulté plusieurs prêtres de Paris, où il demeurait alors, dont Mgr Jourdan de La Passardière, à qui le pape avait confié de délicates missions.

Avant de prendre sa décision, le père Prévost va passer quelques jours au Cénacle de Sarcelles, maison du noviciat. Avec l’accord du maître des novices, il y demeure comme en retraite, passant de longues heures à la chapelle. Plus tard, il a raconté comment il s’était finalement décidé : « Je suis resté dans le silence. En marchant autour du sanctuaire, j’ai été frappé; je me suis mis à écrire mes notes, et je me suis aperçu que j’avais fait le sacrifice de ma vocation. Je suis allé à la Tribune, et j’ai fait mon sacrifice aux pieds de Jésus. »

Lorsqu’il reçoit la dispense de ses vœux, alors qu’il réside à la maison des religieux du Saint-Sacrement à Montréal, il confie à son journal les émotions contradictoires qui l’habitent : « Je suis allé lire [la lettre reçue de Rome] au pied du T.S. Sacrement, dans la tribune du fond. Que j’y ai pleuré; mon sacrifice était consommé. J’allais quitter la chère Congrégation du Très Saint Sacrement que j’avais tant aimée […]. J’étais pourtant heureux, très heureux et rempli d’une paix suave. C’était l’heure de l’accomplissement des desseins de Jésus. » Le père Prévost était maintenant libre pour fonder deux nouvelles congrégations religieuses consacrées aux besoins des prêtres.

Même si ses anciens confrères lui ont créé des difficultés, allant même jusqu’à le traiter d’illuminé, il ne leur en a pas tenu rigueur. Au contraire, les religieux et religieuses qui l’ont connu sont unanimes à déclarer qu’il n’a jamais parlé en mal de la congrégation ou des religieux, les appelant toujours « les chers pères du Saint Sacrement » et faisant l’éloge de la communauté. Il a poussé la charité fraternelle jusqu’à visiter sur son lit de mort un religieux qui l’avait bien éprouvé. La veille de Noël 1912, le père Prévost apprend que le père Louis Estévenon, alors supérieur général des religieux du Saint-Sacrement, repose à la clinique des Filles de la Sagesse, à Paris. Il s’y rend avec un compagnon des premiers jours, le père Éloi Foy. Celui-ci est témoin, avec les trois religieux du Saint-Sacrement présents, de la rétractation du père Estévenon concernant sa conduite passée et de la réconciliation des deux hommes.

Le fondateur de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement, saint Pierre-Julien Eymard (1811–1866, canonisé en 1962), a peu publié de son vivant, mais a laissé une masse considérable d’écrits. Son disciple, le père Albert Tesnière (1847–1909), en a rassemblé plusieurs en quatre volumes, publiés entre 1870 et 1876. Le Serviteur de Dieu Eugène Prévost, religieux du Saint-Sacrement pendant près de vingt ans, vouait un véritable culte au fondateur; il a bien connu le père Tesnière, qui fut un temps son directeur spirituel. Du troisième volume, nous extrayons ce texte, comme introduction au thème qui sera développé en 2024 dans la revue Aux Amis de Béthanie : la volonté de Dieu.

La voie la plus courte, la plus parfaite et la plus aimable pour arriver à la sainteté, c’est la conformité à la volonté de Dieu. — C’est de traduire en sa vie cette prière : « Que votre volonté soit faite. »

La sainte volonté de Dieu doit donc être la règle suprême de ma vie.

I. Elle doit être la loi souveraine de mon esprit; je ne dois penser, désirer, juger que selon la pensée, le jugement, le désir de Dieu : alors je serai toujours dans le vrai, dans le juste.

Que dit, que pense Jésus-Christ sur cette question, sur cette affaire? — Voilà la première loi de la sagesse.

Ah! que de fois je me suis trompé dans mes jugements, parce que je ne consultais que le monde, que l’amour-propre, que mon plaisir!

* * *

II. La sainte volonté de Dieu doit être la règle invariable de ma volonté; rien de plus juste et de plus raisonnable que la volonté d’un serviteur, d’un enfant, soit soumise è la volonté d’un bon maître, d’un bon père.

C’est qu’il n’y a de bon, de saint, de parfait que ce que Dieu veut. C’est que la sainte volonté de Dieu est facile : elle est toujours accompagnée de la grâce qui rend tout léger, doux et aimable. C’est que la chose que Dieu veut de moi est la seule chose qui me soit utile, convenable. — Dieu voit mes besoins, il connaît ma faiblesse, il choisit toujours ce qui est le meilleur pour moi.

Qu’ai-je donc à faire, sinon de connaître la sainte volonté de Dieu sur moi et de l’accomplir?

C’est là la loi de vie la plus simple, la plus proportionnée à mes besoins : — que veut le bon Dieu de moi en ce moment?

Je connaîtrai toujours sa sainte volonté par la loi du devoir, de la convenance, de la charité.

Sa grâce intérieure m’incline toujours vers sa volonté divine; la divine Providence en prépare tous les moyens, les circonstances favorables.

Ainsi Dieu s’occupe de moi comme une mère de son petit enfant; Dieu s’occupe de moi comme s’il n’avait que moi au monde à gouverner, à sanctifier. Dieu, dans sa maternelle Providence, ne laisse rien au hasard dans ma vie; tout est prévu, tout est préparé, tout est prêt; il n’y a plus de ma part qu’à dire : Que votre sainte volonté soit faite.

Ô bonne et douce loi! je vous prends, je vous choisis pour la divine loi de ma vie.

En tout je dirai : Que veut le bon Dieu? Et j’ajouterai : Et moi aussi je le veux!

* * *

III. La sainte volonté de Dieu doit être la loi royale de l’amour de mon cœur.

Je ne dois rien aimer que ce que Dieu aime; l’aimer parce que Dieu l’aime, parce que cela lui plaît.

Par conséquent, j’aimerai tout ce qui m’arrive par la sainte volonté de Dieu; je ne regarderai pas si cela me plaît ou plaît au monde, mais si cela plaît à Dieu, lui est agréable, lui fait plaisir.

Mon cœur se reposera sans crainte comme sans tristesse dans l’amour de la divine volonté, de son bon plaisir.

Je ne serai content que quand je pourrai dire : J’ai fait la volonté de Dieu!

Ô mon Dieu, je renonce à ma volonté pour me consacrer, me dévouer tout entier à la vôtre!

Je ne veux plus rien savoir, plus rien désirer, plus rien aimer, que votre sainte, adorable et toujours aimable volonté!

* * *

Albert Tesnière. éditeur, La Divine Eucharistie : extraits des écrits et des sermons du Vénérable Pierre-Julien Eymard, fondateur de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement, Paris, Poussielgue, 1873, 3e série, « Retraites aux pieds de Jésus-Eucharistie », deuxième retraite, cinquième jour, 3e méditation, « Sainte volonté de Dieu ».

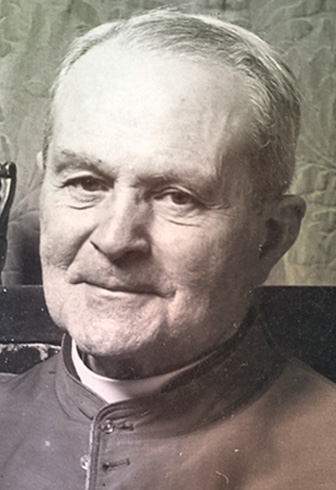

Toute sa vie, le père Eugène Prévost s’est proclamé le disciple de Pierre-Julien Eymard (1811–1868). Il sera religieux du Saint Sacrement pendant près de vingt ans. Il conservera plusieurs pratiques de sa congrégation d’origine quand il fondera la Fraternité Sacerdotale et les Oblates de Béthanie. Il aura la joie de participer aux cérémonies de la canonisation du vénérable Eymard, en 1925 (canonisé en 1962). Quand on examine la vie et la spiritualité de ces deux hommes, on ne peut qu’être frappé par la similitude de leur cheminement.

Tous deux ont dû quitter la congrégation religieuse où ils avaient prononcé leurs vœux afin de répondre à l’appel de Dieu en devenant fondateurs de nouvelles familles religieuses dans l’Église. Après avoir quitté les Maristes, où il était entré en 1839, le père Eymard fondera la Société du Très Saint Sacrement en 1856 et deux ans plus tard, en collaboration avec Marguerite Guillot (1815–1885), les Servantes du Très Saint Sacrement. Eugène Prévost, novice en 1881, fondera les congrégations de la Fraternité Sacerdotale et des Oblates de Béthanie en 1901.

Les deux religieux ont porté une attention toute spéciale aux plus délaissés de la société de leur temps. Le premier apostolat du père Eymard et de ses premiers disciples a été d’enseigner le catéchisme aux chiffonniers de Paris, adolescents méprisés par les « gens bien », ainsi que d’aider les ouvriers à préparer leur première communion. Le père Eymard avait également le désir de s’occuper des prêtres, spécialement de ceux qui éprouvaient des difficultés dans leur ministère. Il allait revenir au père Prévost de réaliser cette aspiration : comme on le sait, ses deux congrégations ont été fondées spécialement afin d’aider les membres du clergé, prioritairement de ceux qu’on appelait alors les « prêtres tombés », aux prises avec des problèmes entravant la poursuite de leur ministère.

Le grand amour de l’Eucharistie des deux fondateurs a placé l’adoration au centre de la vie spirituelle de leurs congrégations. L’adoration du Saint Sacrement exposé dans leurs chapelles demeure, aujourd’hui encore, la manière de prier distinctive des deux familles religieuses. Les Servantes du Saint Sacrement, cloîtrées en leurs monastères, en font l’unique but de leur vie. Mais tant le père Eymard que le père Prévost voulaient allier vie contemplative et vie apostolique pour leurs religieux et, dans le cas d’Eugène, pour ses religieuses également. Les deux hommes ont dû lutter pour faire triompher leur idéal : le père Eymard a défendu ses idées face au projet du père Raymond de Cuers (1809–1871), son successeur à la tête de la congrégation, qui aurait voulu mettre un accent plus important sur la dimension contemplative de leur vie religieuse. Pendant les années du père Prévost dans la congrégation du père Eymard, il sera témoin de la création d’un monastère cistercien à vocation eucharistique par un ex-religieux du Saint Sacrement, le père Paul Maréchal (1840–1924). Et lui-même aura le cœur brisé par le départ de sa sœur Ninette et de ses premières compagnes, assoiffées d’une vie purement contemplative; l’une d’elles entrera d’ailleurs au Carmel de Lisieux.

En faisant œuvre de fondateur, saint Pierre-Julien Eymard et le Serviteur de Dieu Eugène Prévost ont fait preuve de discernement dans leur cheminement vocationnel; ils ont pratiqué de façon héroïque la vertu de force, en face des obstacles dressés sur leur route. Animés par un amour ardent de l’Eucharistie, de ses ministres les prêtres et du peuple de Dieu tout entier, ils continuent d’inspirer des hommes et des femmes à se mettre à leur suite.

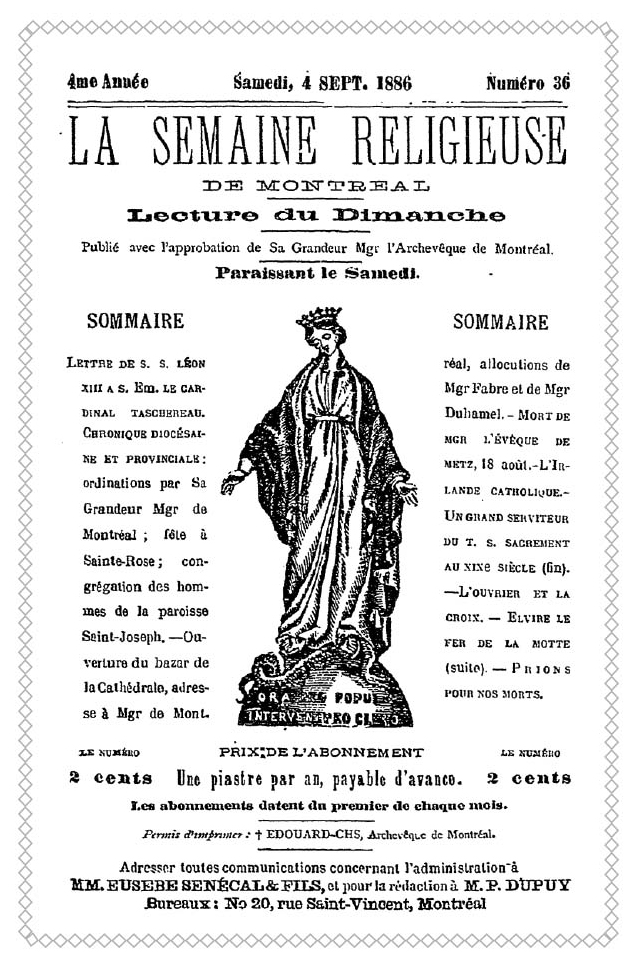

Eugène Prévost a passé presque vingt ans comme religieux du Très Saint Sacrement. En 1886, pendant l’été entre la fin de ses études philosophiques et le début de sa première année en théologie, à Rome, il a rédigé plusieurs articles pour la Semaine religieuse de Montréal, périodique diocésain fondé trois ans plus tôt. Parmi eux, une biographie du fondateur, Pierre-Julien Eymard, canonisé en 1962. La conclusion de cette biographie révèle bien comment le père Prévost partageait la passion eucharistique du père Eymard, alliant adoration et communion.

Apôtre de l’amour, il a passé sur la terre en embrasant les cœurs du feu de l’Eucharistie; il a été l’incendiaire du Très Saint Sacrement, et il a laissé au monde une des œuvres les plus sublimes de Dieu, nouvelle et céleste fleur épanouie dans le jardin de la sainte Église, pour la joie de tous, la sainteté et le salut d’un grand nombre.

Au contact de l’amour de ce grand serviteur de l’Eucharistie, notre cœur sent le besoin d’aimer et d’adorer. Levons les yeux vers l’Hostie, et demandons avec ferveur à Jésus l’extension de son Règne Eucharistique.

Âmes qui cherchez le bonheur, âmes qui cherchez Dieu, âmes qui avez soif d’amour, regardez l’Eucharistie! Vouez votre vie à servir, à adorer et à aimer le Dieu qui y réside, qui s’y consume d’amour pour les hommes, et qui ne cesse de s’écrier toujours « Sitio ». J’ai soif! J’ai soif d’amour; j’ai soif d’âmes qui me comprennent dans le sacrement de mon amour; j’ai soif d’adorateurs qui consacrent leur vie à me servir et à m’adorer dans mon Eucharistie, qui soient ma cour et ma garde d’honneur d’ici-bas, comme les anges sont ma cour et ma garde d’honneur du ciel.

Vous tous dont le cœur a tant besoin d’aimer et d’être payé de retour, entendez ce cri d’amour parti du ciel pour se répercuter sur la terre, partout où il y a un tabernacle, partout où il y a une Hostie. — Allez à l’Eucharistie aujourd’hui, demain, toujours! — Appuyez-vous sur l’Eucharistie pour cheminer dans le pénible sentier de la vie! Allez souvent vous agenouiller au pied de l’autel, allez souvent à la table sainte prendre votre part du festin des anges! Vous goûterez dans cet amour de l’Eucharistie des joies que le monde ne saurait jamais vous donner; votre vie sera comme embaumée d’un parfum du ciel; les jours de l’exil vous seront moins amers et le ciel vous paraitra plus beau.

L’Eucharistie, c’est l’aurore du ciel sur la terre, c’est le soleil sans déclin du paradis!

Que le Dieu de l’Hostie soit votre ami, votre compagnon, le bonheur et la consolation de votre vie toute entière!

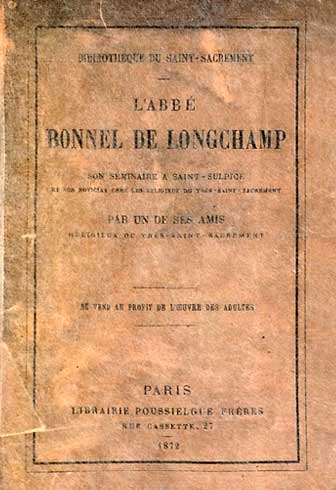

Nous avons vu que le jeune Eugène Prévost avait lu la biographie d’un novice chez les Religieux du Saint-Sacrement, l’abbé Bonnel de Longchamp, publiée à Paris en 1872. L’auteur en était le père Henri Durand, s.s.s., fidèle disciple du père Eymard, qui sera plus tard maître des novices d’Eugène. Parmi les thèmes qui reviendront dans la spiritualité du père Prévost se détache celui de la sainteté. Le père Prévost en a fait le moteur de sa vie spirituelle : dès sa conversion, à l’âge de 17 ans, il prenait la décision de devenir un saint. Cette ferme résolution constitue une libre réponse à l’amour miséricordieux qui l’a ravi. Il rejoignait déjà la pensée de saint Pierre-Julien Eymard : « Le P. Eymard disait : “Si Dieu ne me voulait pas saint, il ne m’aurait pas créé ou il m’aurait créé bête” » (p. 72). Pour les deux fondateurs, la source de la sainteté est Jésus; le moyen pour y tendre, l’amour : « Toute la sainteté consiste à imiter JÉSUS, notre divin modèle, à s’unir à DIEU en JÉSUS et par JÉSUS; mais c’est l’amour qui mène à cette union; plus on aime plus on est saint : le plus court chemin, et en même temps le plus noble et le plus beau pour arriver à la perfection, c’est la voie de l’amour » (p. 76).

Une autre caractéristique de la spiritualité du père Prévost est son attention à la volonté de Dieu. Toute sa vie, Eugène cherchera constamment la volonté divine et désirera y correspondre le mieux possible. Ce discernement continu était également présent chez l’abbé Bonnel : « Oh! qu’elle est donc belle et bonne la conformité à la volonté de notre Dieu! […] Allons donc à JÉSUS, le Verbe incarné, pour savoir ce qu’il nous faut accomplir à chaque instant » (d’une lettre de l’abbé Bonnel, p. 107-108).

Si le père Prévost a centré sa spiritualité sur Jésus, Prêtre et Victime au Saint Sacrement, il avait également une grande dévotion au nom de Jésus. « Pour désigner le Dieu fait sacrement, comme pour parler du verbe fait chair, un nom vient aussitôt sur les lèvres, c’est celui que l’archange Gabriel a apporté du ciel et qu’il a annoncé, de par une volonté divine, devoir être porté par le Sauveur du monde » (Directoire Spirituel, p. 35). Le nom divin était constamment sur ses lèvres au point qu’on l’appelait « le père Jésus ». Il a établi une Ligue universelle du Saint Nom de Jésus, et a légué à ses enfants spirituels des deux congrégations la pratique de désigner Notre Seigneur par son nom. Cette dévotion se retrouve également chez l’abbé Bonnel :

On a remarqué dans les écrits de la plupart des saints, et particulièrement dans les Épîtres de saint Paul, que le nom adorable de Jésus se trouve répété presque à chaque instant. C’est que la bouche parle de l’abondance du cœur : on pense à ce que l’on aime, et l’on en parle souvent. L’abbé Bonnel, ayant l’esprit et le cœur tout remplis de Jésus, ne pouvait se lasser d’écrire ce doux nom du Verbe incarné. Il avait tant de respect pour le saint nom de Jésus, qu’il ne pouvait souffrir qu’on le mît en abrégé (p. 137).

Dans ses mémoires autobiographiques, le père Eugène Prévost raconte comment une conversation a changé le cours de sa vie. Son directeur spirituel d’alors, M. Charles Lecoq, sulpicien, lui a parlé d’un jeune prêtre français dont la biographie venait de paraître huit ans auparavant : L’abbé Bonnel de Longchamp, son séminaire à Saint-Sulpice et son noviciat chez les religieux du Très-Saint Sacrement (Paris, Poussielgue frères, 1872, collection Bibliothèque du Saint-Sacrement). Dans la première édition, l’auteur était demeuré anonyme, s’identifiant seulement comme « un de ses amis religieux du Très-Saint-Sacrement »; la deuxième et la troisième éditions, parues respectivement en 1882 et 1886, sont signées par le père Henri Durand, s.s.s, qui sera le maître des novices d’Eugène à Bruxelles.

En lisant ce livre, le jeune homme y a reconnu certaines de ses propres aspirations; il a pu aussi être inspiré à développer certaines dévotions ou attitudes spirituelles déjà présentes en lui. Examinons quelques exemples. Eugène Prévost portait déjà un grand amour à l’Eucharistie. Il n’a pu que se reconnaître dans ces lignes de l’introduction :

Mais que dire de celui qui se passionne pour la plus vraie, la plus grande, la plus noble, la plus sainte des idées, c’est-à-dire, pour la pensée adorable de la Présence réelle? Or l’abbé Bonnel a eu la passion de l’Eucharistie au souverain degré; et notre but principal, en publiant sa biographie, est de contribuer à communiquer cette passion, autant que possible, à toute âme droite et pieuse qui voudra bien la lire (p. XIV-XV).

Les religieux du Saint-Sacrement consacraient plusieurs heures par jour à adorer le Saint Sacrement exposé. Le père Prévost, quand il quittera cette congrégation pour fonder la Fraternité Sacerdotale et les Oblates de Béthanie, conservera cette pratique et en fera le centre de la vie de prière de ses enfants spirituels.

Un peu plus loin dans la biographie de l’abbé Bonnel, le père Durand commente ainsi la piété eucharistique du jeune prêtre :

Tout en goûtant les joies pures attachées au culte de Marie, son âme était ravie en même temps des charmes du Tabernacle; il croissait dans la foi vive en la présence réelle et dans l’amour d’une vie toute cachée en Dieu avec Jésus-Christ; c’est là aussi sans doute qu’il puisa cette dévotion extraordinaire qu’il avait au mystère de l’Incarnation, et qui fut évidemment le principe de sa dévotion envers le Très-Saint Sacrement, puisque l’Eucharistie n’est, à proprement parler, que l’extension de l’Incarnation dans l’espace et dans le temps (p. 21-22).

Une des caractéristiques de l’amour du père Prévost pour l’Eucharistie était sa foi inébranlable en la présence réelle de Jésus dans l’hostie consacrée. Il a aussi longuement médité sur ce lien essentiel entre l’Eucharistie et l’Incarnation, deux mystères inséparables, au point de consacrer à l’Incarnation les deux premiers tomes des six composant sa somme sur le Sacerdoce du Christ, Jésus mieux connu et plus aimé dans son Sacerdoce, sous-titrés « De la connaissance de Jésus le Verbe Incarné » et « De la condition de l’Homme-Dieu ».

Tout comme l’abbé Bonnel, Eugène a également perçu le lien entre l’Incarnation, l’Eucharistie et les prêtres : « Qu’est-ce que le prêtre, sinon JÉSUS HOSTIE manifesté au monde. — Que de profondeurs dans cette appellation de notre Sauveur: Jésus-Hostie! Oui, quelles profondeurs insondables! » (d’une lettre de l’abbé Bonnel, p. 177). (À suivre.)

Le père Prévost et sa sœur Ninette sont revenus de France en janvier 1900. Après quelques jours chez leurs parents, à Saint-Jérôme, Eugène va demeurer avec les religieux du Saint-Sacrement, boulevard du Mont-Royal; fin février, Ninette s’installe chez les Sœurs de la Providence, rue Saint-Denis. Ninette y est accueillie par Sœur Félicité, née Georgiana Cloutier. Originaire de Saint-Prosper de Champlain, Sœur Félicité était la onzième d’une famille de 15 enfants, dont 11 ont embrassé la vie religieuse ou sacerdotale. Cinq filles sont entrées à la Congrégation Notre-Dame, deux autres chez les Sœurs de la Providence, et une est devenue Adoratrice du Précieux-Sang. Trois garçons sont devenus prêtre, dont l’un, François-Xavier Cloutier, deviendra évêque de Trois-Rivières (1899–1934) et accueillera plus tard les religieux de la Fraternité Sacerdotale et les Oblates de Béthanie dans son diocèse. Mais n’anticipons pas…

L’aumônier de l’Institut des Sourdes-Muettes est alors le chanoine François-Xavier Trépanier. Confident du père Prévost, le chanoine Trépanier est au courant de son projet, celui de fonder des communautés religieuses vouées à aider les prêtres, particulièrement ceux en difficulté. Lui qui a déjà contribué à fonder une communauté de religieuses à l’intention des jeunes femmes sourdes, il sait combien les débuts d’une nouvelle œuvre peuvent être difficiles! Il visitera la famille Prévost à Saint-Jérôme, pendant l’été 1900. Eugène, qui a obtenu la dispense de ses vœux comme Religieux du Saint-Sacrement, a déjà commencé à rassembler des jeunes filles en vue de la fondation des Oblates du Saint-Sacrement. Avec Ninette, il en réunit cinq, le 22 août 1900; deux jours plus tard, alors qu’on célèbre son anniversaire de naissance, une septième s’ajoute au groupe.

Un mois plus tard, c’est à Montréal que les futures religieuses s’assemblent. Le chanoine Trépanier met à leur disposition une grande salle et une tribune à la chapelle de l’Institut, dédiée à Notre-Dame du Bon Conseil. Elles sont douze, le 22 septembre, alors que le père Prévost leur attribue un nom de religion. Elles se consacrent à Jésus, Souverain Prêtre au Saint Sacrement, sous la protection de Marie, Reine du Clergé, et de saint Joseph, gardien et protecteur du Prêtre éternel.

Une semaine plus tard, le 29 septembre 1900, une dernière rencontre réunit les douze jeunes femmes et le père Prévost, qui les exhorte en ces termes : « En Jésus, dit-il, nous ne nous séparons pas. Je vous laisse dans son Cœur. [...] Vivez dans une grande foi, un grand amour pour Jésus au Saint Sacrement et pour ses prêtres. Soyez fidèles à votre consécration à Jésus. Laissez le passé à la grande miséricorde du Bon Dieu, le présent à son amour infini, l’avenir à sa divine Providence. [...] Dites-vous souvent que vous êtes non seulement des consacrées, mais surtout des vierges sacerdotales, des victimes pour les prêtres de Jésus. Réunissez-vous souvent pour y lire nos lettres, y travailler aux œuvres des corporaux et de la broderie. Intéressez-vous à l’œuvre des messes. Que tout ce qui regarde le prêtre vous touche. »

Eugène et Ninette s’embarquent pour l’Europe le 4 octobre. Le père Prévost demeure en contact avec l’abbé Trépanier : ses lettres informent l’aumônier de l’approbation pontificale, de la vêture de Ninette. Il conseille à Blanche Leclair, qui s’interroge sur sa vocation, de consulter l’abbé Trépanier. Eugène et Ninette reviennent à Montréal en août 1902, et en novembre s’embarquent pour Le Havre, ramenant Blanche Leclair (23 ans), Anna Goyer (23 ans) et Marie-Louise Dorion (39 ans). Le père Prévost et les Oblates continueront d’informer le bon chanoine des développements de l’Œuvre : vêture des première Oblates, ouverture de La Malmaison.

Quatre ans plus tard, le père Prévost et son compagnon, le père Félix-Hertel Lavallée (1869–1956), séjournent au Canada d’août à décembre 1906. Le chanoine Trépanier étant décédé plus tôt dans l’année, c’est son successeur, l’abbé Emmanuel Deschamps (1874–1940), futur évêque auxiliaire de Montréal, qui les accueille à l’Institut des Sourdes-Muettes. Le père Prévost, soutenu par les Sœurs de la Providence, organise à l’Institut un centre de diffusion pour promouvoir l’apostolat de la Sainte-Face au Canada. Pendant quatre mois, les deux pères de la Fraternité Sacerdotale prêchent dans des paroisses et répandent la gravure de la Sainte Face de Jésus, reproduction du fusain de la sœur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Céline Martin. Après le retour des pères en Europe, les Sœurs de la Providence, épaulées par 300 zélatrices et zélateurs, continueront cet apostolat.

Après son retour, le père Prévost continuera de correspondre avec Sœur Félicité au moins jusqu’en 1935, selon les lettres conservées aux Archives Providence, à Montréal. Après 17 ans de service à l’Institut des Sourdes-muettes, la religieuse a ensuite travaillé à la maison-mère et à l’Asile de la Providence. Elle est ensuite devenue supérieure de l’Hôpital de Hull, à l’Institut des Sourdes-muettes, à l’Hospice Saint-Lin, puis provinciale des provinces Saint-Vincent-de-Paul (hôpital Saint-Jean-de-Dieu) et Bourget (Institut des Sourdes-Muettes), poste qu’elle occupait au moment de sa mort, en janvier 1941.

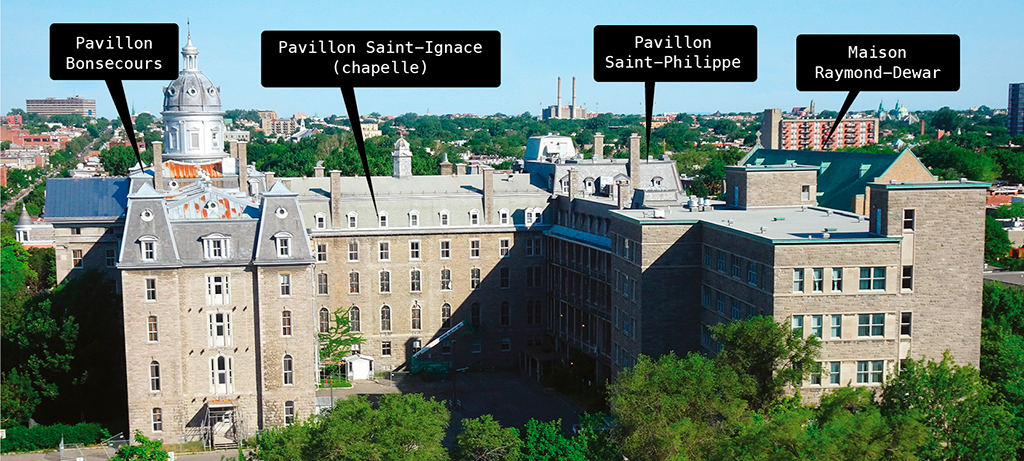

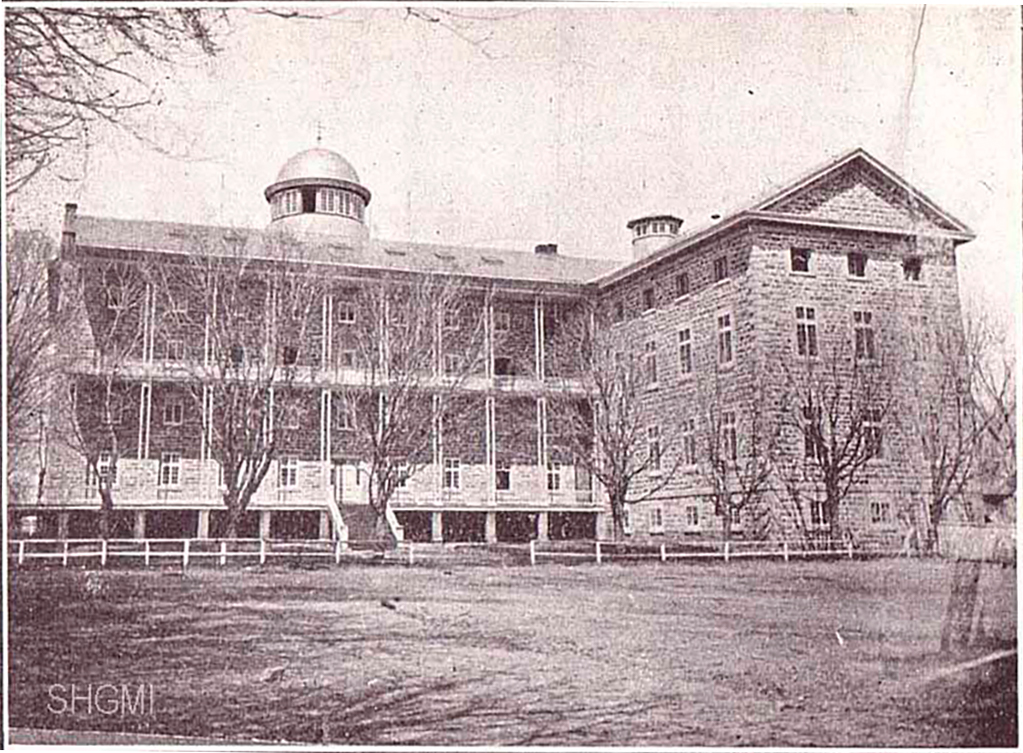

Les Sœurs de la Providence ont commencé à travailler avec les jeunes filles sourdes dès 1849, et deux ans plus tard ont officiellement ouvert l’Institut des sourdes-muettes. D’abord installé à Longue-Pointe, l’Institut déménage à Montréal en 1858, d’abord au coin des rues Saint-Hubert et Maisonneuve (alors appelée Mignonne), puis sur la rue Saint-Denis, au sommet de la Côte-à-Baron (au nord de l’actuelle rue Sherbrooke) en 1864. Les bâtiments d’origine sont disparus, remplacés petit à petit par l’imposant complexe existant encore aujourd’hui malgré les changements de vocation de l’édifice.

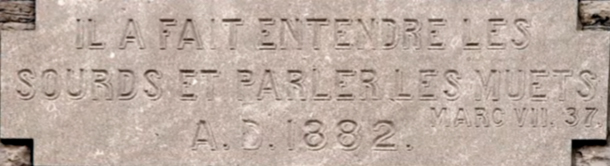

Les trois principales parties en sont le pavillon Saint-Philippe, faisant face à la rue Berri, édifice principal de 1882 à 1902. Il est l’œuvre du père Joseph Michaud, clerc de Saint-Viateur (1822-1902), architecte, également l’auteur des plans de la cathédrale de Montréal. Le pavillon Saint-Ignace, érigé en 1893, comprend entre autres la chapelle, dédiée à Notre-Dame du Bon-Conseil. Perpendiculaire au pavillon Saint-Philippe, il forme aujourd’hui la barre centrale du H de l’édifice. À l’autre bout, faisant face à la rue Saint-Denis, se dresse le pavillon Bonsecours, bâti entre 1898 et 1902; son imposant portail d’entrée a été ajouté en 1910. Il a remplacé les bâtiments d’origine, construits entre 1864 et 1876.

De 1864 à 1978, cet imposant complexe, auquel se sont ajoutés d’autres ailes et bâtiments au fil des ans, a abrité l’Institut des sourdes-muettes, où les jeunes francophones de tout le Québec, et même d’autres provinces et des États-Unis, pouvaient recevoir une éducation adaptée à leur condition. Une importante communauté de Sœurs de la Providence partageaient leur vie, au point où l’Institut est devenu une province autonome au sein de la congrégation. Depuis 1887, une congrégation séparée, les Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, accueille les jeunes filles sourdes voulant devenir religieuses. Petit à petit, d’autres œuvres se sont ajoutées : jardin d’enfants au service des familles du quartier, accueil de pensionnaires âgées, une école familiale et une école normale.

En 1978, les Sœurs de la Providence quittent l’Institut et ferment ou relocalisent les œuvres qu’elles y animaient. L’édifice est vendu à la Corporation d’hébergement du Québec en 1979; il abrite jusqu’en 2015 l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Après la dissolution de cette agence suite à une réorganisation gouvernementale, l’édifice est mis en vente, et demeure en attente d’un acheteur. L’Institut Raymond-Dewar, au service des personnes sourdes de la région de Montréal, y a occupé des bureaux de 1984 à 2019, dans l’aile moderne bâtie en 1954 au coin de la rue Cherrier. Le Centre de la petite enfance Lafontaine (1971) occupe toujours une partie du pavillon Saint-Ildephonse (1898-9), au coin des rues Roy et Berri, continuant l’œuvre du jardin d’enfance ouvert par les Sœurs de la Providence dans les années 1880 et ayant fonctionné jusqu’en 1962. La chapelle continue d’accueillir la communauté sourde de Montréal pour une célébration eucharistique hebdomadaire.

Le père Prévost a visité ce bâtiment à deux occasions : en 1900, alors qu’il prépare avec sa sœur Ninette et un groupe de jeunes filles la fondation des Oblates du Saint-Sacrement; et en 1906, afin d’y organiser un centre de diffusion de l’image de la Sainte Face de Jésus (à suivre…)

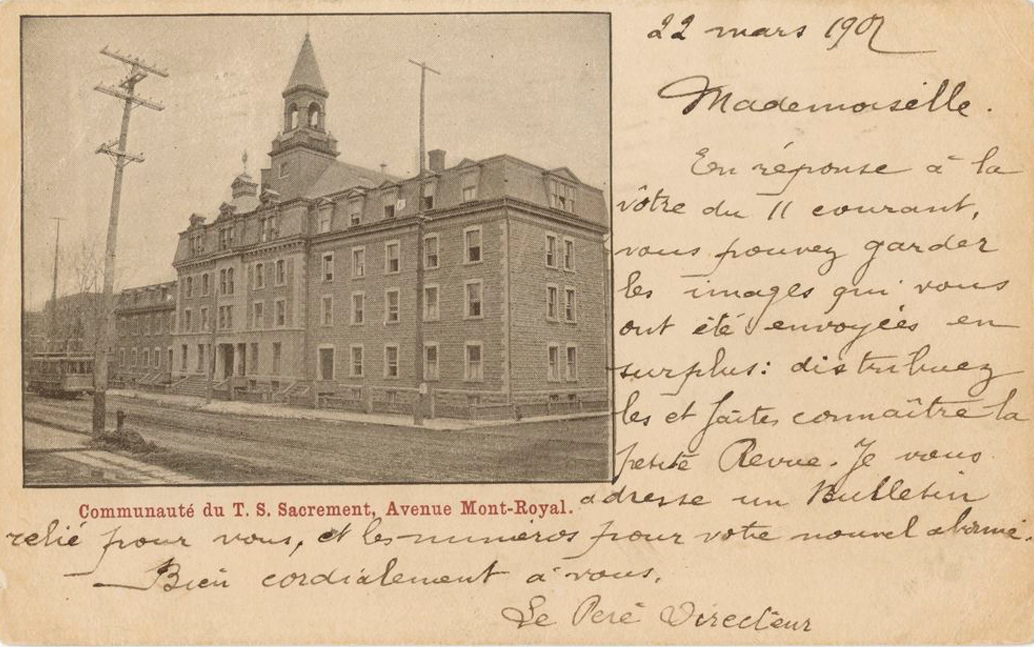

Après ses études au Séminaire de philosophie, Eugène Prévost s’est embarqué pour l’Europe en 1881, avec deux autres futurs novices de la congrégation du Saint-Sacrement. Après avoir terminé son noviciat, à Bruxelles, il est parti étudier à Rome où il a été ordonné prêtre. Il a ensuite exercé son ministère à Paris. À cette époque, les religieux du Saint-Sacrement n’avaient pas de maison au Canada. Eugène rêvait de les voir s’installer chez lui, à Saint-Jérôme, mais c’est à Montréal qu’ils ouvriront leur première maison hors d’Europe, en 1890.

Les années 1880 avaient été difficile pour les religieux du Saint-Sacrement : crise financière, difficultés en France liées aux lois anti-congrégations. Le diocèse de Montréal, où s’étaient déjà installé plusieurs communautés religieuses, ne se montrait pas trop accueillant. Le contexte change en 1890 : Mgr Fabre, l’archevêque de Montréal, leur a rendu visite à Paris et a pu apprécier leurs œuvres; le diocèse tout comme la congrégation sont en meilleure posture financière. De plus, une riche bienfaitrice, Marie Hébert de La Rousselière, est prête à financer l’installation des religieux.

Le conseil général envoie alors en mission d’exploration le père Albert Tesnière, supérieur général, accompagné du père Eugène Prévost. Quittant Paris pour Liverpool, où ils s’embarquent le 8 mai, ils arrivent à Montréal deux semaines plus tard, après une longue et difficile traversée. Les deux religieux s’installent chez la sœur de Mlle Hébert de La Rousselière, Clémentine, épouse d’André Brisset des Nos. Dès lors, les événements se précipitent. Le 8 juin, en la fête du Très Saint Sacrement, Mgr Fabre accepte officiellement la congrégation dans son diocèse; le 13 juin, l’abbé Magloire Auclair les accueille dans sa paroisse, Saint-Jean-Baptiste; dix jours plus tard, les religieux achètent la maison de Joseph Barré, négociant en vin, située avenue du Mont-Royal, entre les rues Berri et Saint-Hubert. L’inauguration officielle du Cénacle de Montréal a lieu le 1er juillet, en présence des familles Brisset des Nos, Prévost et Seers. Les pères Tesnière et Prévost retournent en France à la mi-juillet1.

Le père Prévost reviendra à Montréal en janvier 1900. Depuis quelques mois, il se sent appelé à quitter sa congrégation pour en fonder une nouvelle, vouée à l’apostolat auprès des prêtres, spécialement ceux en difficulté. Le supérieur général l’assigne alors au Cénacle de Montréal; il y demeurera jusqu’au début d’août, lorsqu’il reçoit la dispense de ses vœux. Il ira alors habiter deux mois chez ses parents, à Saint-Jérôme. Le 4 octobre 1900, il s’embarque avec sa sœur Ninette en direction de Paris. Désormais, il sera religieux de la Fraternité Sacerdotale…

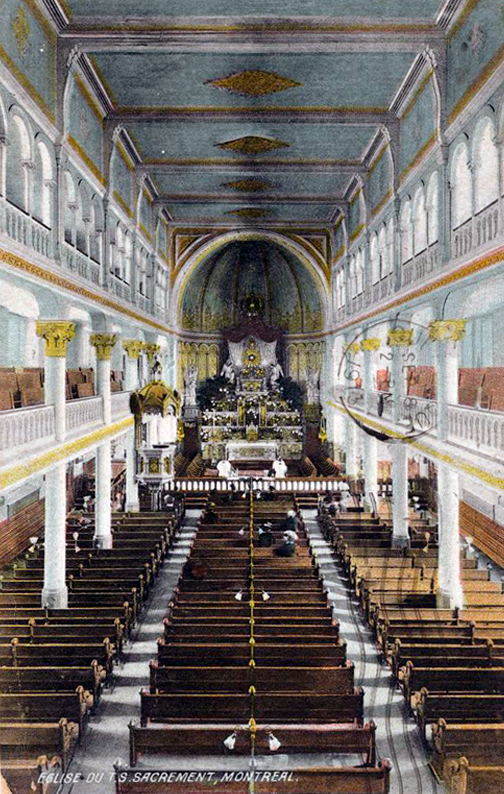

Les édifices bâtis par les religieux du Saint-Sacrement occupent toujours l’avenue du Mont-Royal : la chapelle (1892-94) encadrée des ailes ouest (1896) et est (1907). La chapelle devient l’église paroissiale Notre-Dame du Saint-Sacrement en 1926, et ce jusqu’en 1998. En 2000, les religieux remettent la chapelle et le Cénacle au diocèse de Montréal, qui en fait le Sanctuaire du Saint-Sacrement. Les moines et moniales de Jérusalem s’y installent en 2004, et continuent l’adoration eucharistique quotidienne. Les religieux du Saint-Sacrement ont quitté Montréal en décembre 2018, mais le Sanctuaire continue d’être un haut-lieu de dévotion eucharistique.

Le père Eugène Prévost n’a jamais demeuré à Montréal, sinon pour de courts séjours. Mais la métropole québécoise a quand même joué un rôle important dans sa vie.

Cette année, nous irons « sur les pas du père Prévost » visiter quelques édifices montréalais qui nous rappellent la mémoire du fondateur.

C’est en 1873 que le jeune Eugène Prévost débarqua à Montréal pour la première fois. Il a lui-même décrit cette expérience en rappelant ses souvenirs : « Il n’y avait pas de collège à Saint-Jérôme. J’ai commencé à 13 ans au Collège de Montréal, là où mon père avait fait ses études. (Collège dirigé par les Sulpiciens, rue Sherbrooke.) C’était le collège de la famille. J’ai été malade tout de suite du rhumatisme. Je ne suis resté que trois mois, et je suis revenu chez nous. Je suis rentré ensuite à Sainte-Thérèse. » (Notes sur notre Vénéré Père Fondateur, p. 1) L’édifice principal du Collège, édifié entre 1868 et 1871, était alors tout neuf. Eugène entre dans la classe d’Éléments latins, la première du cours secondaire, qui compte 26 élèves. Entre octobre et novembre, malade, il passe du cinquième au vingt-sixième rang. Eugène terminera son cours classique au Séminaire de Sainte-Thérèse, où il entrera l’année suivante.

Les Sulpiciens avaient ouvert le Grand Séminaire en 1840, à la demande de Mgr Ignace Bourget, afin de former les futurs prêtres du diocèse de Montréal. Le bâtiment principal, bâti entre 1855 et 1857, abrite aussi en ses murs le Séminaire de philosophie, fondé en 1876, qui prépare les jeunes gens avant leur entrée au Grand Séminaire. Eugène Prévost, ayant décidé de consacrer sa vie au Seigneur sans encore savoir comment, y étudie de septembre 1879 à juin 1881. Les vocations se faisant de plus en plus nombreuses, le Séminaire de philosophie s’installera en 1894 dans un autre édifice situé au nord du domaine des Sulpiciens.

Pendant ces deux années au Séminaire, Eugène étudie la philosophie, les sciences naturelles et l’Écriture sainte. Ses meilleures notes sont en sciences, mais dans l’ensemble elles ne sont pas très fortes. Encore une fois, c’est son état de santé qui en est la cause : dans le registre, on note qu’il a été souvent malade, au point d’écrire, en juin 1881, « habituellement malade ». S’il ne brille pas par ses résultats scolaires, il se fait remarquer par sa piété. Dès son entrée, pendant la retraite préparatoire, il fait profession dans le Tiers-Ordre franciscain, puis il « prend la soutane » le deuxième dimanche de son entrée, marquant visiblement son désir de se diriger vers l’ordination presbytérale. Mais plus encore que le sacerdoce, c’est un désir de vie religieuse qui l’habite : « Je voulais de tout temps me faire religieux. Je n’ai jamais entrevu la soutane sans la vie religieuse. Je cherchais. J’avais promis d’entrer dans une communauté vouée à la Sainte Vierge. » (Notes, p. 4) Eugène a la chance d’avoir comme directeur de conscience le sulpicien Charles Lecoq, « le saint M. Lecoq » comme on l’appelle à Montréal. M. Lecoq en vient à le diriger vers les Pères du Saint-Sacrement, où Eugène pourra nourrir son amour pour l’Eucharistie.

La formation reçue des Sulpiciens, toute baignée de la spiritualité de l’École française, marquera Eugène Prévost. Parmi bien des signes, notons qu’il adoptera la prière de M. Olier, fondateur des Sulpiciens, et la fera réciter quotidiennement par les religieux de la Fraternité et les Oblates de Béthanie : « Ô Jésus, vivant en Marie… » Sa passion pour Jésus Prêtre, sa dévotion à Marie, Reine du Clergé, et son dévouement sans borne pour les prêtres s’enracinent également dans l’héritage de la Compagnie de Saint-Sulpice.

Devant la cathédrale de Saint-Jérôme se trouve une place appelée Parc Labelle. Le nom rappelle celui du célèbre Antoine Labelle (1833-1891), curé de Saint-Jérôme de 1867 jusqu’à sa mort. Le Curé Labelle était un ami de la famille Prévost et a aidé le jeune Eugène à discerner sa vocation comme prêtre et religieux. C’est dans ce parc que s’élevait la première église de Saint-Jérôme. Les premiers colons étaient arrivés vers 1820; une chapelle provisoire a été bâtie pour eux en 1821. D’abord mission dépendant de Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Jérôme a été érigé en paroisse en 1837; deux ans plus tard, la première église était inaugurée.

L’édifice de la première église a disparu, démoli en 1902 après la construction de la nouvelle église, aujourd’hui cathédrale. Quelques éléments décoratifs

de cette première église sont conservés dans la cathédrale, intégrés à l’exposition consacrée au Curé Labelle : le tableau du sanctuaire, représentant

la Sainte Famille, et une paire d’anges adorateurs. Une maquette de la chapelle de 1821 et une autre de la première église s’y retrouvent également.

Des photographies anciennes permettent de visualiser l’extérieur et l’intérieur de l’église de 1839. La chapelle latérale de gauche de la cathédrale,

appelée chapelle de la reconnaissance, a été érigée en 1981 pour remercier la Vierge d’avoir protégé la cathédrale d’un incendie qui s’y était déclaré.

On y a installé le maître-autel de l’ancienne église, heureusement conservé.

Dans le parc se dresse depuis 1924 le monument au Curé Labelle. On y retrouve également une plaque historique rappelant la présence de l’église et

du couvent des Sœurs de Sainte-Anne (1864-1905), ainsi qu’un panneau d’interprétation sur ces édifices religieux aujourd’hui disparus (église, couvent, presbytère)

formant alors le cœur du village de Saint-Jérôme.

C’est dans cette église qu’Eugène Prévost a été baptisé le 25 août 1860, le lendemain de sa naissance. Avec toute sa famille, il y assiste à la célébration dominicale; dès qu’il a six ans, il commence à servir la messe. Il y célèbre également sa première communion (1869) et sa confirmation (1874). C’est devant le vieux maître-autel que s’est déroulé un événement qui allait marquer le jeune Eugène Prévost : « Un jour, je servais la messe. Le curé avait pris une pile d’hosties et il l’a échappée. Toutes les hosties sont roulées par terre. Le curé les a ramassées, mais il en a oublié une. Tout à coup, je l’aperçois au milieu du chœur. Je cours la chercher, je ramasse la sainte hostie et je me hâte tout joyeux d’aller la porter au curé. Tous ceux qui m’ont vu me sifflaient pour me dire de ne pas y toucher. Cela m’a intimidé, j’étais arrivé sur les degrés de l’autel, et je l’ai déposée là à terre. Mais je l’avais portée du milieu du chœur jusqu’aux degrés de l’autel. J’ai toujours eu le sentiment que cela me porterait bonheur. » (Notes sur notre Vénéré Père Fondateur, transcrites en février 1942 par mère Thérèse de Jésus, Marie Dufresne, Oblate de Béthanie.)

La première église paroissiale de Saint-Jérôme (voir numéro précédent) étant devenue trop petite, la fabrique décide d’en faire construire une autre. Celle-ci, qui se dresse toujours fièrement au centre-ville, a été bâtie de 1897 à 1900 dans le style romano-byzantin populaire à l’époque. Elle a été transformée entre 1923 et 1925 (modification des clochers et des plafonds). Les verrières illustrant des scènes évangéliques sont l’œuvre de Delphis-Adolphe Beaulieu (1849-1928), peintre de Montréal. On lui doit notamment les verrières du sanctuaire du Saint-Sacrement (1901) et de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours (1906) à Montréal. Notons que le sanctuaire du Saint-Sacrement était l’église du monastère fondé en 1890 par le père Prévost, alors qu’il faisait encore partie de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement.

Lors de ses voyages à Saint-Jérôme pour visiter sa famille, le père Eugène Prévost a visité plusieurs fois cette église. Il y a prêché, le dimanche 2 septembre 1934, lors de la messe solennelle célébrant le centenaire de Saint-Jérôme. Pour l’occasion, la chaire de la première église y avait été rapportée. Deux ans plus tard, le dimanche 11 juillet 1937, il a présidé la messe solennelle soulignant ses 50 ans d’ordination presbytérale.

L’église est devenue la cathédrale du nouveau diocèse de Saint-Jérôme, érigé le 23 juin 1951, cinq ans après la mort du père Prévost. Deux ans plus tard, son

nouveau statut occasionne des travaux d’aménagement du sanctuaire et de décoration des murs et de la voûte; d’autres modifications sont apportées au début des années

1960, après le concile Vatican II. Magnifique église, la cathédrale abrite également deux espaces muséaux, l’un consacré au curé Antoine Labelle,

l’autre, au père Prévost.

L’espace muséal du père Eugène Prévost a été inauguré le 1er août 2016, jour

marquant le 70e anniversaire de sa mort. L’exposition est le fruit d’une collaboration entre les Oblates de Béthanie et la Société d’histoire

de la Rivière-du-Nord, avec la collaboration de la Fraternité Sacerdotale et de la paroisse de Saint-Jérôme, qui accepte d’accueillir dans la cathédrale

cet espace muséal. Le lieu de mémoire comprend quelques documents d’archives, de même que des objets religieux et de la vie quotidienne du père Eugène Prévost. De plus, dans

la sacristie de la cathédrale, on peut voir l’autel provenant de l’oratoire de la Sainte-Face, chapelle privée de la famille Prévost plus tard déménagée à Pointe-du-Lac.

La cathédrale est ouverte tous les jours, sauf les jours fériés; il est possible de réserver une visite guidée en réservant au moins dix jours à l’avance

(renseignements : www.paroissestj.ca/visites/).

Notre visite du Saint-Jérôme de l’époque du père Eugène Prévost se continue… presque au même endroit! Devant la cathédrale se trouve le parc Labelle, emplacement de la première église; au sud du quadrilatère se dresse l’édifice moderne de la Caisse populaire de Saint-Jérôme. Sur son emplacement s’élevait un édifice commercial, propriété du plus jeune fils de la famille Prévost, Jules-Édouard (1871-1943).

Pendant les trente premières années d’existence du Canada, le parti conservateur domine la scène politique. Mais en 1896, l’élection de Wilfrid Laurier comme premier ministre du Canada encourage les partisans du parti libéral. Le père, les oncles, les frères et les cousins du père Prévost étaient tous des libéraux, héritiers de la tradition patriote bien vivante dans la région des Laurentides. En 1897, Wilfrid Gascon (1870-1963), instituteur, et Henri Prévost (1862-1916), frère d’Eugène, s’étaient associés pour fonder un journal hebdomadaire représentant le parti libéral, L’Avenir du Nord. L’année suivante, Jules-Édouard en devient directeur. Cette même année, il achète un emplacement près de l’église sur la rue alors appelée Sainte-Julie et y installe, outre les bureaux du journal, une librairie et une imprimerie. Sous sa direction, le journal deviendra le principal organe de presse de la région, couvrant les nouvelles locales mais aussi nationales et internationales. Claude-Henri Grignon (Un homme et son péché), le frère Marie-Victorin, Louis Dantin y collaborent régulièrement. Ce dernier, pseudonyme d’Eugène Seers (1865-1945), avait été religieux du Saint-Sacrement avant de se consacrer à la littérature; il fut le premier éditeur d’Émile Nelligan. La librairie offrait des articles de fantaisie, des articles de bureau et des livres et objets de piété. L’imprimerie se spécialisait en impressions commerciales de toutes sortes : catalogues, cartes d’affaires, menus, et bien d’autres. En 1929, Jules-Édouard vend le journal à deux journalistes, Lucien et Jean Parent; l’année suivante, il sera nommé au Sénat canadien. Quant à L’Avenir du Nord, il sera publié jusqu’en 1969.

Avant de devenir journaliste et politicien, Jules-Édouard Prévost avait passé quelques mois comme novice chez les Pères du Saint-Sacrement, suivant l’exemple de son frère Eugène. Il se marie en 1912 avec Hermine Smith (1892-1986);

ils élèvent une famille de huit enfants. Tous deux seront de précieux confidents pour le père Prévost, et Jules-Édouard l’aidera de bien des manières, devenant à toutes fins pratiques le représentant légal d’Eugène au Canada,

et même parfois en France.

La jolie maison à tourelle qui se dresse fièrement au coin de la place a été construite par Wilfrid Prévost (1832-1898), avocat, politicien et oncle d’Eugène. Son fils Jean (1870-1915), aussi avocat et député, en a hérité; elle appartient aujourd’hui à la ville de Saint-Jérôme. Les cousins Jean et Jules-Édouard fils ont collaboré ensemble à L’Avenir du Nord, et tous deux représentés le comté de Terrebonne sous la bannière libérale, Jean au provincial (1900-1915) et Jules-Édouard au fédéral (1917-1930). Une divergence de vue éloignera les deux hommes de 1910 à 1915, année du décès prématuré de Jean Prévost des suites d’un cancer.

Visionner le diaporama

Visionner le diaporama

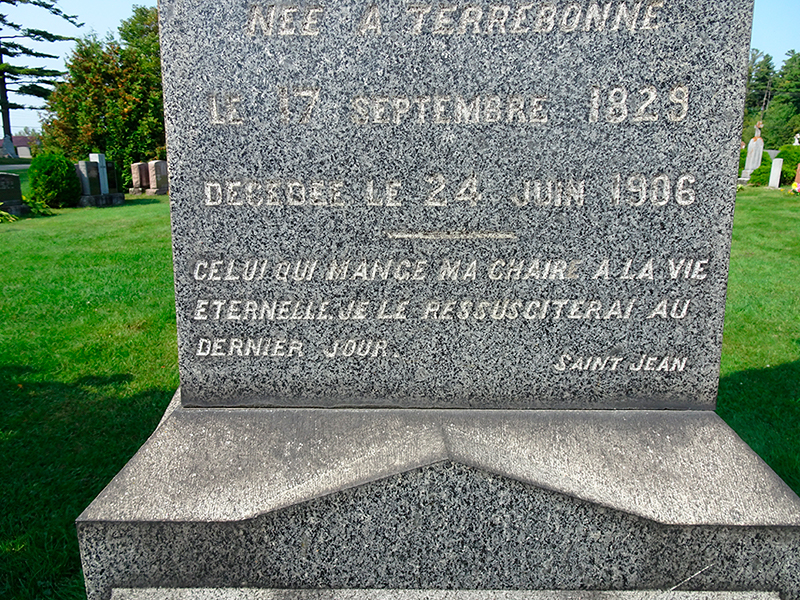

Notre dernière visite à Saint-Jérôme nous conduit aux limites de la ville afin de visiter l’endroit où reposent la plupart des membres de la famille du père Eugène Prévost, soit le cimetière paroissial. Le premier cimetière était situé derrière la première église, devant la cathédrale actuelle. Il a servi pendant plus de 40 ans, soit de 1837 à 1878. Les parents du père Eugène Prévost, le docteur Jules-Édouard (1828-1903) et son épouse Edwidge (1829-1906), y ont fait enterrer trois de leurs enfants, morts jeunes : Clarisse (née et morte en janvier 1854), Azilda (1850-1865) et René (1867-1868). La mère d’Edwidge, Edwidge Coyteux (1803-1866), y a aussi été inhumée.

Notons pour mémoire que les grands-parents paternels du père Prévost, le forgeron et marchand Guillaume Prévost (1787-1850) et Marie-Josephte Quévillon (1787-1875), sont inhumés à Sainte-Anne-des-Plaines; son grand-père maternel, Léandre Prévost (1805-1843), est enterré à Terrebonne, où il était notaire.

En 1878, la fabrique de Saint-Jérôme décide d’acheter une partie de la terre 468, appartenant au marchand William Henry Scott, afin d’y transférer le cimetière paroissial. Les corps sont alors relevés de l’ancien cimetière et transférés dans le nouveau, dont ceux des trois enfants et de la grand-mère Prévost. Ces quatre personnes inaugurent le grand lot acheté par le docteur Prévost, situé dans la partie nord-ouest du cimetière. Un frère et une sœur du père Prévost, décédés dans la trentaine, y seront inhumés avant leurs parents : Jules-Guillaume (1857-1893) et Marie-Virginie (1865-1895). Six autres de ses frères et sœurs allaient éventuellement y reposer : Paul-Émile (1864-1908), Oscar (1858-1910), Léandre-Coyteux (1852-1913), Berthe (1868-1926), Jules-Édouard (1871-1943) et Eugénie (1870-1945). Deux belles-sœurs et au moins 8 neveux et nièces du père Prévost ont été aussi inhumés dans le lot familial. Un autre frère du père Prévost, Henri (1862-1916), est enterré dans le lot voisin avec sa première épouse et quelques-uns de ses enfants.

Seulement trois des quinze enfants de la famille du docteur Jules sont enterrés ailleurs qu’à Saint-Jérôme. Valentine (1855-1921), sœur de la Charité d’Ottawa, repose avec ses compagnes dans le lot communautaire au cimetière Notre-Dame d’Ottawa. Eugène (1860-1946), d’abord enterré en France, a été enterré dans le cimetière de la Fraternité Sacerdotale à Pointe-du-Lac en l’an 2000. La plus jeune de la famille, Léonie dite Ninette (1874-1950), est inhumée au Campo Verano, à Rome.

Au bas du monument érigé sur le lot familial, on peut lire cet extrait de l’évangile selon saint Jean : « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Cette inscription, sans doute suggérée par le fondateur lui-même, nous rappelle que la spiritualité eucharistique du père Prévost est née et s’est développée au sein de sa famille.

Charles-Joseph Ducharme (1786 – 1853), curé de la paroisse Sainte-Thérèse-de-Blainville, au nord de Montréal, a ouvert un petit collège dans sa paroisse en 1825. Comme la plupart des fondateurs des collèges classiques de la province de Québec, il désirait favoriser l’éducation française et catholique, tout en permettant aux jeunes gens que le désiraient de s’orienter vers le sacerdoce. En 1841, Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, érige le collège en séminaire diocésain. Bien que sous la responsabilité des prêtres du diocèse de Montréal, le Séminaire adopte en 1850 le programme d’enseignement développé par les Jésuites, la Ratio studiorum, publié pour la première fois en 1598 et révisé en 1832.

Après quelques mois au Collège de Montréal, dirigé par les Sulpiciens, le jeune Eugène Prévost poursuit son cours secondaire au Séminaire de Sainte-Thérèse, où il étudiera de 1873 à 1879. À 25 kilomètres de Saint-Jérôme, c’était le collège classique le plus proche. Il est d’abord hébergé par une famille Duchesne, puis devient pensionnaire.

En octobre 1881, alors qu’Eugène est déjà rendu en Europe, novice chez les Religieux du Saint-Sacrement, un incendie détruit totalement le Séminaire, incluant les archives, si bien qu’on ignore quelles ont été les résultats scolaires d’Eugène Prévost pour cette période de sa vie. On sait cependant qu’il s’est enrôlé, en novembre 1878, dans la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus en faveur des âmes du purgatoire.

C’est pendant son séjour au Séminaire de Sainte-Thérèse qu’Eugène a connu son « expérience de conversion », à la rentrée 1877. D’élève dissipé, il est devenu un étudiant sérieux, puis a commencé à sentir s’éveiller en lui une vocation à devenir prêtre, qui le conduira éventuellement à devenir fondateur de deux nouvelles congrégations dans l’Église, la Fraternité Sacerdotale et les Oblates de Béthanie.

Après le feu de 1881, le Séminaire de Sainte-Thérèse est reconstruit et inauguré au courant de l’automne 1883. Il demeurera un collège classique jusqu’en 1967, date à laquelle il se transformera en collège d’enseignement général et professionnel (Cégep). Deux ans plus tard, on lui donnera le nom d’un de ses illustres anciens, le chanoine Lionel Groulx (1878 – 1967).